はっきり言いますと、曲げモーメント、断面係数

これらについて理解していなくても計算はできます。

曲げの強度計算を苦手に感じるのは、

曲げモーメントとか断面係数とかがよくわからない

という方がたくさんいるからじゃないでしょうか。

これらの名前が計算は難しいものだと、

そんな印象を与えているんだと私は思います。

実際に計算をやってみると、えっ、それだけでいいのって感じになるくらい簡単です。

この記事は、機械設計初心者の方やこれから強度計算に

取り組もうとされているみなさんにお届けしたいと思います。

この記事を読んでいただければ、誰でも曲げについて

基本的な強度計算ができるようになります。

曲げの計算は、私の経験上では最も多く行います。

曲げが部材などの破壊に起因することが多くあるので、

この曲げを考慮していれば概ね強度計算はマスターしたも同然です。

他の記事では、曲げ以外の強度計算を紹介していますので、

よかったらそちらもご覧ください。

それではどうぞ。

曲げ荷重:P

曲げ荷重といっても、何か特別な荷重というわけではありません。

曲げ強度を評価するから、曲げ荷重と称しているだけです。

簡単にいうと、単なる荷重です。

記号は、一般にPで表されることが多いです。

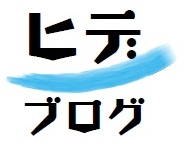

その荷重が作用していることで、

部材や部品を曲げようとしている。

この状態を見抜くことが重要です。

評価する部材や部品にどれくらいの曲げ荷重が作用しているのかを明確にします。

荷重の単位は(N)です。

ニュートンと読みます。

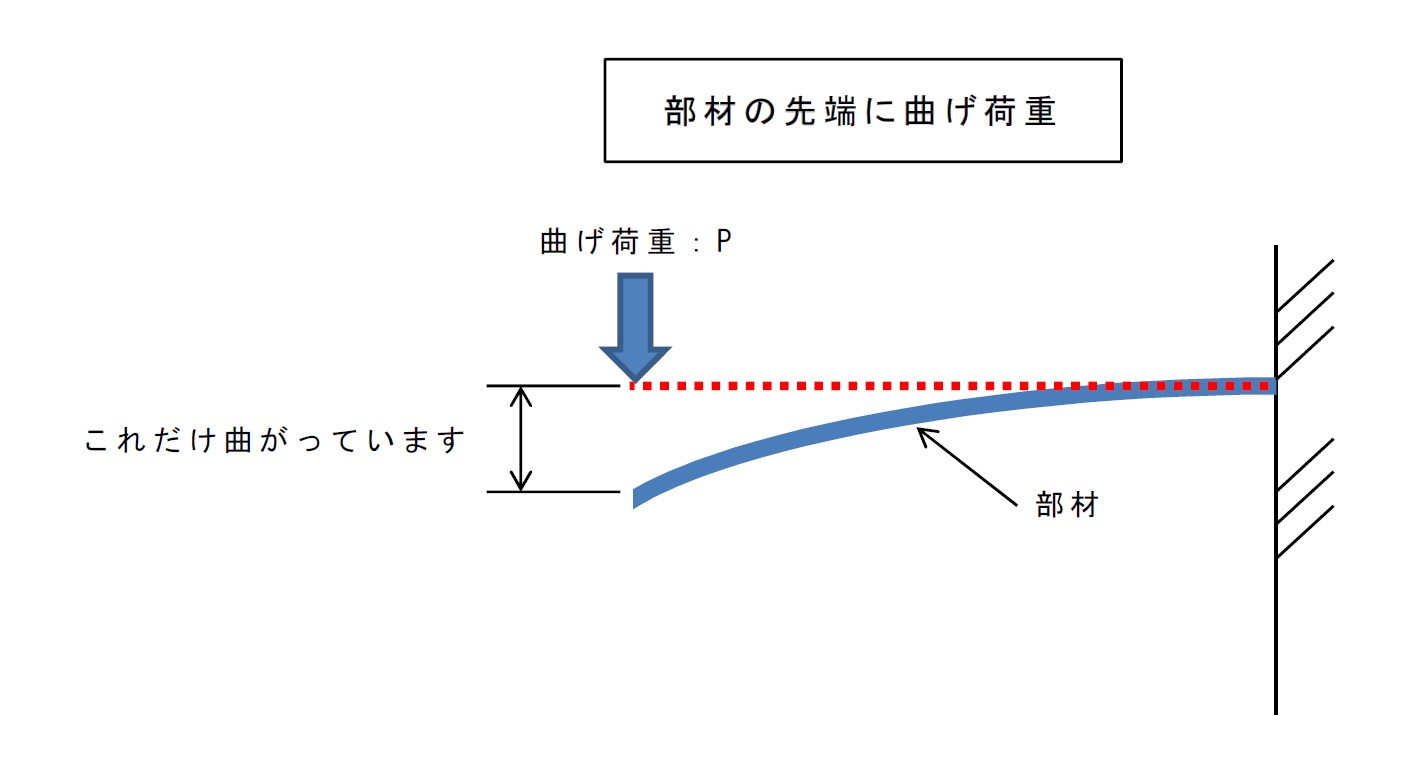

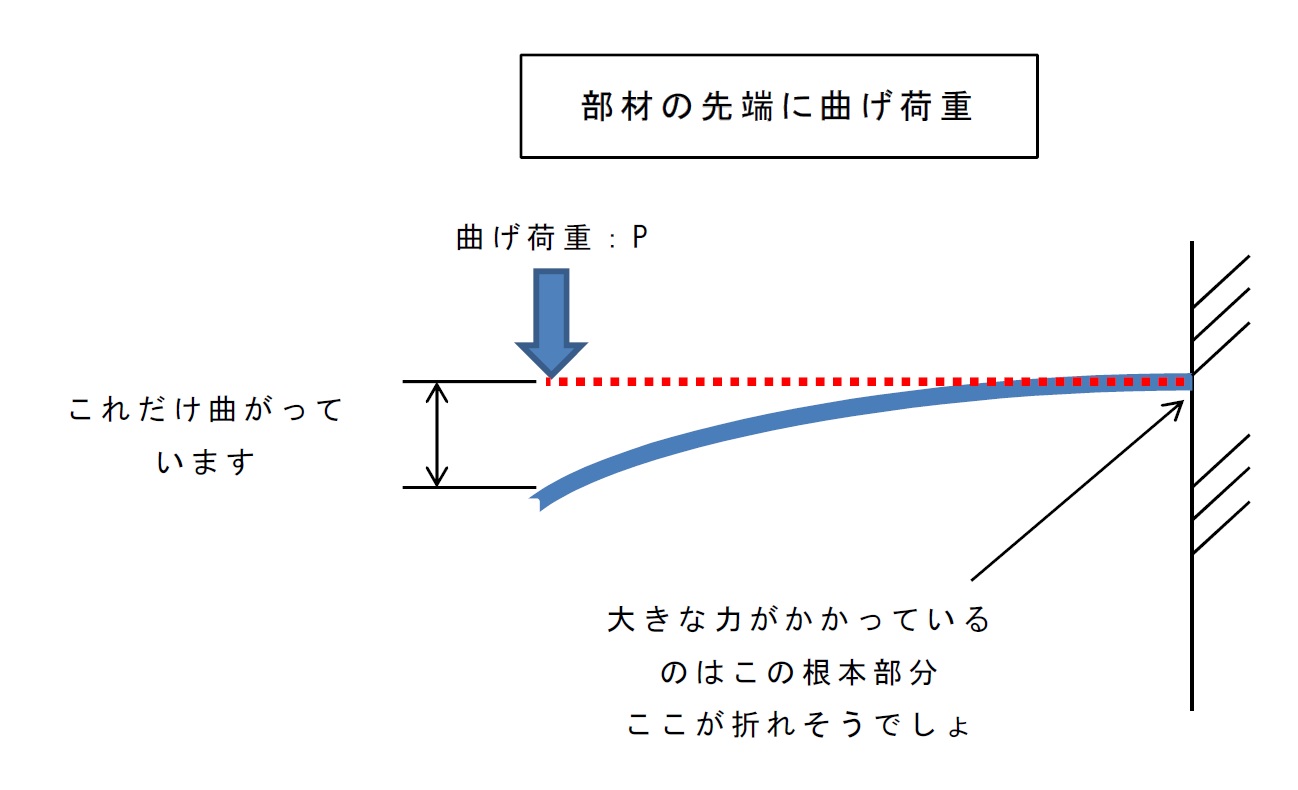

大きな力がかかる部分を見極める

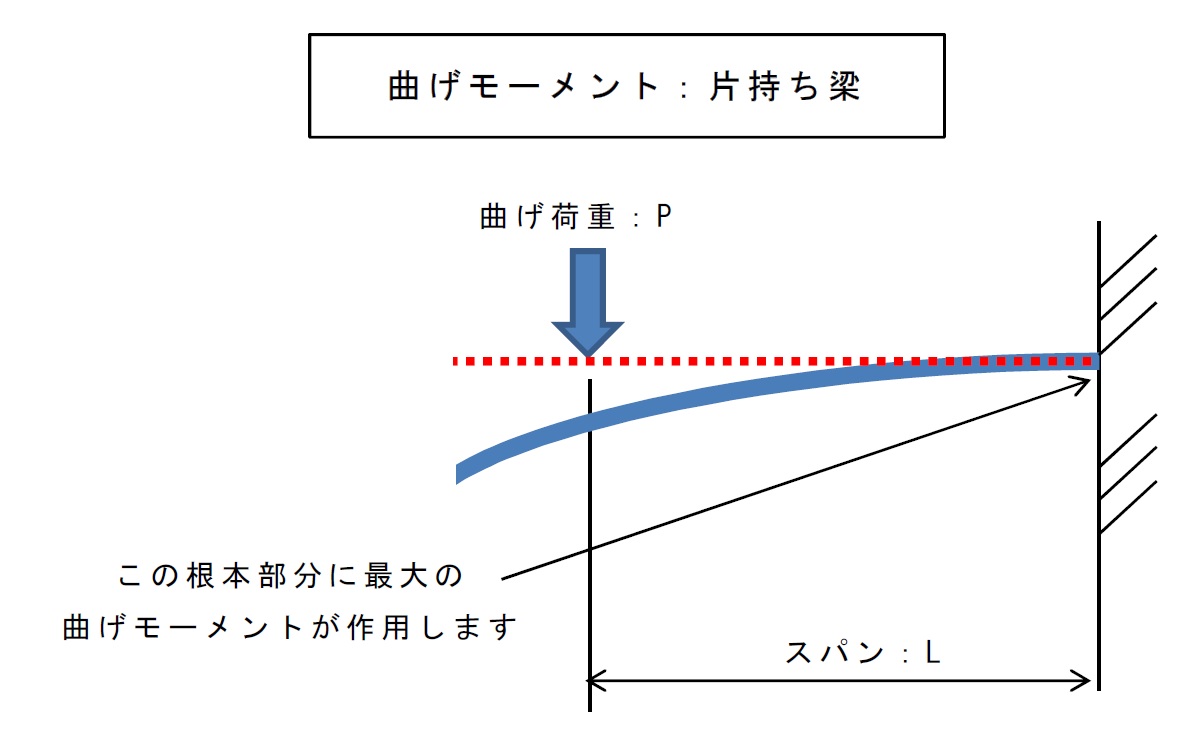

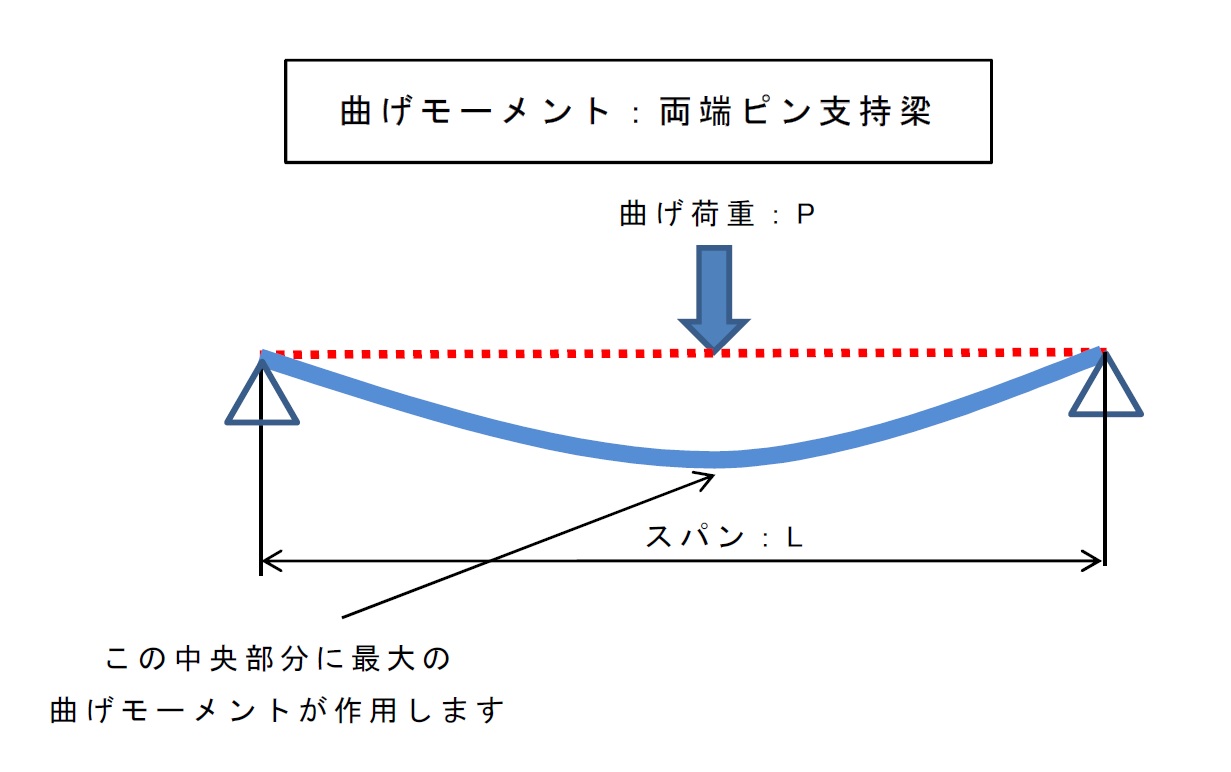

大きな力がかかる部分とは、部材や部品の根本の部分や中央部分になります。

これがわかれば概ね解決です。

壊れる部分を見極められるかどうかが技術者の力量になります。

簡単な構造であれば、簡単に見つけられます。

しかし、構造が複雑でたくさんの部品が組み合わさった場合、

壊れそうな最も弱い部位を見つけるのは難しくなります。

そんな時はどうするか。

弱そうな部材、部品は片っ端からぜーんぶ計算すればいいだけです。

簡単です。

面倒なだけです。

曲げモーメント:M

超簡単に説明します。

曲げモーメント:Mとは、曲げ荷重が作用する点から部材の根本までの距離:L(mm)、又は部材の長さ:L(mm)と、

曲げ荷重:P(N)をかけたものです。

式は以下の2種類でとりあえずOKです。

どちらが当てはまる構造かを選んで、その式に値をぶっ込みます。

片持ち梁

\(M=PL(N・mm)\)

両端ピン支持梁

\(M=\large{\frac{PL}{4}}\normalsize{(N・mm)}\)

上の2種類以外の状態のような場合、等分布荷重、分散荷重、偏心荷重も全てこの式でOKです。

ただし、過剰な安全設計になる場合があるので注意が必要です。

この2種類以外の状態の曲げモーメントをこれらの式で評価すると、

Mの値が大きくなり安全側の評価になります。

これが度をこすと、過剰な安全設計になります。

過剰な安全設計による計算は、承認図書や技術図書としては適していませんが、

壊れるか安全かをざっと検討する計算メモとしては適しています。

これで安全であることがわかれば、とりあえずそれでOKなのです。

ただし、過剰な安全設計になる場合はバランス設計が必要です。

バランス設計の考え方については、別の記事でご紹介したいと思います。

断面係数:Z

市販されている部材などは、基本的にカタログなどの資料に記載されています。

市販されている部材とは、主に型鋼です。

パイプ、角パイプ、溝形鋼、山形鋼、及びH形鋼などがあります。

オリジナルで構造フレームを設計した場合だけ、計算する必要があります。

でも大丈夫です。

公式に数値を入れるだけです。

断面係数を簡単に計算できるサイトがありますので、こちらを参照ください。

曲げ応力:σ

曲げモーメントを断面係数で割るだけです。

\(σ=M/Z(N/mm^2)\)

超簡単です。

許容応力

この許容応力は、設備や機械装置などがどの規格、基準に基づくものなのかによって異なります。

許容応力は、引張許容応力と曲げ許容応力は同じ値になります。

許容応力について記事にしていますので、こちらを参照ください。

発生している曲げ応力を許容応力と比較し、許容応力に対してどの程度余裕があるのか。

余裕があるのかないのか、過剰なのか、ギリギリなのか。

妥当な強度設計ができているかどうかをここで判断します。

まとめ

曲げ荷重、曲げモーメント、断面係数、及び曲げ応力について主にご紹介しました。

結局、曲げモーメントと断面係数を計算することが主になります。

しかし、ちょっとした強度確認や、構想設計段階で何度も計算を繰り返す場合は、手っ取り早く計算することが重要です。

そんな時に曲げモーメントを実物の構造に基づいて計算したり、断面係数を細かく計算するのは時間の無駄が多いのです。

十分安全な強度があることを確認できていれば、まずは大丈夫です。

そこからバランス設計やコンピュータ解析によって、必要があれば見直しを行えばよいのです。

最後に

この記事による考え方は、私の主観が大いに入っております。

よって、この記事の内容はみなさんの先輩や上司、会社方針等と異なる場合もあります。

そんな時は、基本的には先輩、上司、会社方針に基づいた考え方が必要だと思います。

ただし、技術者倫理に反していないことが前提になります。

技術者倫理について書いた記事がありますので、よかったらご覧ください。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。